于佳祺律师

网址:http://www.yujiaqi360.com/

联系人:于佳祺律师

手机:15901599448

邮箱:yujiaqi@jingsh.com

地址:北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦

负有照护职责人员性侵罪同日本监护者性交等罪在立法目的、构成要件、保护法益等方面具有相似性。结合日本性犯罪刑法的两次改正以及监护者性交等罪的立法意图,对比两罪名在各自性犯罪刑法体系中的功能定位并分别进行规范分析,可以得出负有照护职责人员性侵罪的保护法益应为部分的性自主权的结论,其要求受照护人性同意的形成、表明及坚持的全过程不存在任何瑕疵,实质采取了积极的性同意判定方式,并为合理出罪提供了一定的空间。

一、问题的提出

(一)负有照护职责人员性侵罪的立法意图

在负有照护职责人员与受照护人这一特别的人身关系间,存在一种针对受照护人的隐蔽的、不存在暴力或胁迫行为外观的性暴力。负有照护职责人员利用基于其身份而产生的影响力、人身依存关系等,存在对受照护人性同意的形成过程(包括对性行为内容及对象的认识等)施加影响的可能性。受照护人基于人身依存关系,天然地对负有照护职责人员存在信赖心理,面对来自其性邀请时不知、不能、不敢反抗,更易在其教育、诱导的影响之下作出性同意。此外,由于不存在强奸罪所要求的暴力或胁迫行为外观,这种高度隐蔽的性犯罪在举证上也面临难题,无法很好地适用强奸罪。因此,为更好地保护未成年人的性权益,在《刑法修正案(十一)》中,于强奸罪(第236条)之下以“第二百三十六条之一”的形式设立了负有照护职责人员性侵罪(以下简称本罪)。

(二)负有照护职责人员性侵罪保护法益的学说争论

1. 性自主权的有关学说

国内学界多数观点认为,负有照护职责人员性侵罪的保护法益与强奸罪相同,为性自主权。也就是当负有照护职责人员与受照护者间发生性关系时便直接推定受照护人的性自主权受到侵害。由于本罪受害人仅限于14岁至16岁的女子,已满足我国性同意能力的14岁界限,其在面对负有照护职责人员以外的对象基于自由意志所作的性同意时有效,而仅对负有照护职责人员所作的性同意无效。按性自主权说,具体的解释方法有如下两种。

(1)性同意年龄部分上升说

该说认为,受照护人仅在面对负有照护职责人员时,性同意能力年龄才由14岁上升至16岁,也就是将其当作刑法上的幼女处理。由于性同意年龄上升,其不具有性同意能力,所以无论其是否作出性同意、性同意是否有效,一律视为性自主权受到侵害。该说在本罪成立之初由立法机构的相关人士主张。然而,若将受照护人视作刑法上未满14岁的幼女,则必定该当于《刑法》第236条第2款。同时根据本罪第2款之规定,又必定依照《刑法》第236条强奸罪进行处罚,那么本罪之成立便显得毫无意义。

(2)推定性同意无效的学说

具体有信任地位滥用说及隐性强制说等。该类学说的论证思路为,推定存在负有照护职责人员所持有的影响力,或是受照护人对负有照护职责人员的信赖关系所产生的特别地位之下存在的隐性强制,其核心在于认定受照护人的性同意存在瑕疵因而无效,从而推导出受照护人的性自主权受到侵害这一结论。

该类学说的问题在于,正如《刑法》第236条强奸罪中已然存在“其他手段”,所谓的隐性强制也好,信任地位滥用也罢,倘若其影响力达到足以将受照护人的性同意完全无效化的程度,那么事实上本罪同以刀抵脖要求对方作出性同意的情形相比没有本质的不同,理应由强奸罪进行规制,也就无须特意设立本罪。此外,2013年10月最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》(已失效)第21条已明确指出,利用足以达到强制程度的影响力是“以强奸罪定罪处罚”的构成要件要素。2023年5月24日由最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》第6条中同样阐述了相似的主旨。故而,所谓的“(足以达到完全强制程度的)影响力的利用”并非负有照护职责人员性侵罪的构成要件要素,而是强奸罪的构成要件要素。因此在本罪中,并不需要达到强制程度的影响力的利用,这从根本上否定了该说主张的“隐性强制”,因为满足“利用优势地位或者被害人孤立无援的境地”的“以强奸罪定罪处罚”。

2. 身心健康的有关学说

此外,有学者主张身心健康说及性自主权和身心健康的二元说,此两说的共通之处在于都认为少女的身心健康构成本罪的保护法益。笔者认为,14岁至16岁女性受照护人的身心健康应当排除于本罪的保护法益范围。

“身心健康”,是指14岁至16岁女性受照护人的身体和精神两方面的健康,其成为本罪保护法益的主要理由在于14岁至16岁的受照护人遭受不法侵害后,极易出现身心健康受损的结果。问题在于,刑法所欲避免的犯罪结果并不等同于保护法益。如果肯定这一犯罪结果属于保护法益,当并未发生此结果时,则意味着不能成立该罪名,事实上限缩了罪名的规制范围。身心健康在本罪中与其说是保护法益,更像是犯罪结果的一种表达路径,因为身心健康的损害归根结底还是通过性自主权的损害达成的,即“‘对保护法益的侵害,是通过对行为对象的侵害而成为构成要件要素(构成要件结果)的’,所以,形式的结果会征表实质的结果”。此外,有学者认为杀人、伤害等犯罪行为事实上都会对少女的身心健康产生不良影响,但故意杀人罪等的保护法益并不包括身心健康,这说明“身心健康”是立法的意图(刑法所欲避免的犯罪结果),但不符合法益的经验实在性要求。

具体而言,由于年满14岁的女性已拥有性同意能力,这意味着仅发生性关系并不会对其身心健康造成损害。例如,受照护人在权衡利弊后选择面向负有照护职责人员作出性同意的情形,按笔者观点,其性自主权因为性同意形成过程中受到一定程度的限制,理应落入本罪保护范围。同时,性同意的作出虽然受到一定程度的影响,但应当认为受照护人对于作出性同意后即将面临的现实境况已有相当程度的心理准备及心理认知,故本罪中难言被害人心身健康受到侵害具备高度盖然性,而只是犯罪可能造成的一种后果。此外,作为保护法益的身心健康还面临受侵害的判定标准及程度问题。肯定身心健康作为独立保护法益存在,意味着仅侵害身心健康而不侵害性自主权的情形仍应落入本罪规制范围,而此结论显然与本罪构成要件存在冲突。对于二元论而言,量刑上的体系冲突也是十分有力的反驳。相较于保护法益同为性自主权的强奸罪,若同时将身心健康纳入本罪保护法益范围内,使得本罪的保护法益多出一种“身心健康”,意味着本罪所规制的行为恶性更高、危害更大,理应设置更为严苛的法定刑。但事实上,本罪的法定刑要低于强奸罪。

二、作为比较对象的日本监护者性交等罪

(一)监护者性交等罪的立法意图

现行的日本《刑法》中有关性犯罪的规定自1907年确立至今,分别在2017年和2023年经历过两次修改。2017年改正前的日本刑法中,性犯罪包括强奸罪和准强奸罪,二者的区别仅在于手段要件中,前者要求采取“暴力、胁迫”手段,后者要求“乘被害人丧失意识、无法抗拒之机”,二者共通之处在于都需使被害人处于显然难以抵抗侵害的状态。

2017年日本《刑法》修改对有关性犯罪的规定进行了大幅度的修改,新设“监护者性交等罪”“监护者猥亵等罪”两个罪名,意在规制发生于监护人和18岁以下被监护人间的性侵害。在监护者性交等罪设立之前,监护人和被监护人间的性侵犯罪,对于难以举证确认存在利用暴力或胁迫手段的,无法通过强奸罪进行规制。对此,在2017年日本刑法修订前的司法实践中,依据日本《儿童福祉法》第34条第1项第6号中规定的“指示儿童淫行”进行处罚,其法定刑低于强奸罪。然而在类似案例中存在由于被害人无法脱离加害人的监护,或者长期受到加害人的性虐待导致没有对性产生正确认识的可能,从而未明确表示出拒绝的情形。虽无侵害性自主权的外观,但确实存在对于性自主权的实质性侵害。对此,立法机关认为即使不满足强奸罪、准强奸罪所要求的暴力、胁迫或是丧失意识、无法抗拒的手段要件,也存在与强奸罪、准强奸罪相当的当罚性,从而推动了监护者性交等罪的立法。而在2023年的刑法修订中,“强制性性交等罪”与“准强制性性交等罪”两罪名被整合为“不同意性交等罪”,将手段要件中要求足以使被害人陷入显然难以抵抗状态的“强制”和“准强制”,修改为被害人处于难以形成、表明或坚持自身性不同意意思的“不同意”要件,不仅类型化出8种具体的情形,还明文规定存在婚姻关系的双方间也能够成立不同意性交等罪。

(二)监护者性交等罪的解释进路

监护者性交等罪中所称的“监护者”,事实上与日本民法上的“亲权者”意义相同。构成“监护者”这一要件的人员必须在居住场所、生活费用、人格形成等生活的方方面面都同被监护人间存在持续的依存、被依存或是保护、被保护的关系。具体的判断要素有:是否同居、居住场所的关系、对未成年人的教育情况、对未成年人生活上的照顾情况、生活费的支付、未成年人相关的各种手续办理情况等。

为了说明仅仅对监护人进行规制的本质原因,需要说明这一身份的特殊性。已具备性同意能力者,可以基于自由意志选择性行为的对象。但由于监护者性交等罪的存在,具备性同意能力而未满18岁的人以监护者为对象的性行为被类型化地纳入犯罪的规制范围,这一性同意被推定无效。由于不存在强制性性交等罪所要求的外观,推定性同意无效的关键依据就在于身份关系以及基于身份关系的影响力的利用。对于影响力的利用这一要件,日本有学者认为当满足“监护者”这一身份要件时,必然无可避免地对被监护人施加影响,对影响力的利用也成为常态。其问题在于忽视了影响力的程度差别,即对未达到强制程度的影响力之利用是无可避免的,但若将达到强制程度的影响力同样认定为必然的,那么将“对影响力的利用”设定为要件的意义便荡然无存,完全被“监护者”要件涵盖。

因此,若欲解释本罪对监护者进行处罚的依据,需要确认监护者具备足以使被害人性同意在实质上无效程度的影响力。这也是前述对监护者要件有着极为苛刻的认定条件的原因之一,即通过对身份认定的限缩,确保身份要件与(达到强制程度的)影响力之间存在高度盖然性。因而当监护人利用基于其身份关系而产生的达到强制程度的影响力,与被监护人发生性关系时,即使存在被监护人性同意的外观,也依然认定监护人侵害被监护人的性自主权,构成监护者性交等罪。相应地,若确有证据表明影响力无法达到强制的程度,如监护人在被监护人年少时即远赴海外工作的情形,双方共同生活的时间极短,即使相互间保持联络,满足监护者的持续要件,也存在认定影响力不能达到强制程度的可能。

(三)监护者性交等罪的保护法益:性自主权

监护者性交等罪的保护法益为性自主权,这一点在日本法制审议会刑事法(性犯罪关系)部会中得到主张。性自主权可以成为监护者性交等罪的保护法益的理由有以下几点。

首先,根据法条中的“依照第177条第1项的规定处罚”,可以将该罪名视为强制性交等罪(2017)、不同意性交等罪(2023)的一种特别规定,对犯罪者的处罚也经由此罪引导向上述两罪。此外,监护者性交等罪实质是通过身份关系该当性抵销强制性交等罪中“强制”手段该当性,因此从法条的体系地位出发,可将该罪名视为强制性交等罪的特别规定,故应与强制性交等罪(2017)、不同意性交等罪(2023)具有相同的保护法益,至少也应具有同等程度的可罚性。

其次,存在“利用影响力”这一明文规定的构成要件要素,以及“监护者”这一身份要件被极为严格地限定。基于这一身份产生的权力、地位、影响力等所生出的看不见的强制下所作出的性同意存在瑕疵,难言是基于自由意志的性同意,因此属于性自主权的侵害。归根结底,监护者性交等罪的立法目的就在于对存在特定人身关系的加害者利用基于其身份的影响力和人身关系,强迫或是引导被害人作出性同意后进行性侵害的事例进行规制,保护未成年人的性自主权正是立法的目的所在。

除此之外,也有学者认为监护者性交等罪的保护法益应当同时包括被害人的身心健康。其依据在于,在监护者性交等罪立法之前,对相关犯罪的处理所适用的日本《儿童福祉法》“指示儿童淫行”的保护法益为儿童(未成年人)的身心健康,而监护者性交等罪的构成要件无论在主体、客体还是在行为样态上,都同违反《儿童福祉法》的构成要件相重合。对此,反对意见认为,刑法保护性自由,而《儿童福祉法》等特别法案则单独具备青少年保护等职责,二者存在职责分担,因此没有必要再将身心健康认定为监护者性交等罪的保护法益。

三、本罪保护法益的规范比较分析

(一)本罪的扩张性

相较于日本刑法中极为受限的监护者,本罪成立时并未取民法中的“监护”这一称谓,而是重新构建出“照护职责”这一全新的概念,笔者认为其目的在于同民法上的“监护”相区分。根据法条规定,负有照护职责人员指的是“负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员”,由此可知,民法上的监护人也属于负有照护职责人员的一种,本罪中的“负有照护职责人员”相比日本监护者性交等罪中的“监护者”,其范围相当程度地扩大了。

具体而言,负有照护职责人员可分为:(1)监护、收养;(2)看护、教育、医疗;(3)其他(条文中的“等”)三种。其中,(1)相当于日本监护者性交等罪中的“监护者”,(2)(3)则属于在监护者性交等罪成立过程中有所讨论的可能对被害人产生较强影响力的教师、教练、雇主等身份。在日本立法过程中,(2)(3)并未被列入监护者性交等罪的规制范围,原因在于监护者性交等罪意在类型化地否定性同意的有效性,同时又对加害人施以强制性交等罪同等程度的法定刑,因此其范围需要被极为严格地限定。而在我国负有照护职责人员性侵罪中,此两类身份落入罪名的规制范围之内。这意味着本罪相较于日本监护者性交等罪,身份要件的涵摄范围显然更加宽泛。如果同样以监护者性交等罪“类型化地否定性同意的有效性”来解释本罪,即满足双方身份关系的,一律认为受照护人一方的性同意无效,那么的确可以认为本罪的保护法益与强奸罪相同,属于性自主权。但问题在于,本罪的法定刑低于强奸罪,会产生体系解释上的冲突。

此外,本罪条文中并不存在“利用影响力”这一手段要件,或者说总是存在一种低程度的“利用影响力”要件,这也是本罪同监护者性交等罪的一大区别。国内学界有学者援引日本《刑法》第179条,以日本的监护者性交等罪存在利用影响力这一要件为依据,认为在本罪中也应当存在影响力的利用这一不成文的要件。关于这一点,笔者认为有必要说明中日两国两罪名法条中所指称的“影响力”之定义的区别。

日本监护者性交等罪中的“影响力”指的是达到强制程度的影响力,这在前文中已经有所述及。在本罪中,假如要求一种达到强制程度的影响力,足够认定性同意无效,那么显然无须新设罪名,可以直接认定满足强奸罪中的“其他手段”,以强奸罪定罪处罚。此外,无论是监护者还是负有照护职责人员,在较为密切的人身关系下,其与被害人间的交往是无法完全避免对影响力的利用的。甚至可以说,二者的相识之始就是建立在影响力的利用上的。因此,作为构成要件的“影响力”若去除“足以达到强制的程度”这一限定,那么可以说对于影响力的一定程度上的利用将成为一种常态。此外,我国《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》《关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》中也表明足以达到完全强制程度的影响力的利用并非负有照护职责人员性侵罪的构成要件要素,而是强奸罪的构成要件要素。

因此,关于本罪中的“影响力”,笔者认为其不应达到足以强制的程度,而低程度的影响力之利用又是一种常态,无须特意规定在法条中,这同时也是在我国相关规定中并未明文出现的理由。“影响力”的程度不同,同样体现出本罪“负有照护职责人员”相较于日本监护者性交等罪中“监护者”而言的扩张性。也就是通过在扩张主体范围的同时收紧惩罚力度,尽可能在更大范围地规制某种行为的同时避免附加过于苛刻的刑罚,从而达到罪责刑的平衡。

(二)负有照护职责人员性侵罪在我国刑法体系中的定位

本罪与强奸罪存在较为明显的差异化功能,有较高的区分度。首先,本罪的规制范围十分明确地特指存在性同意的情形。理由在于,法条中对行为要件的描述采用“发生性关系”的说法,而未采现有的强奸罪中所称的“强奸”或“奸淫”,其意义就在于与强奸罪所规制的行为形成区分,从而明确本罪与强奸罪的功能界限。当确有证据证明负有照护职责人员在未获性同意的前提下实施犯罪时,应落在强奸罪的规制范围内;仅对于负有照护职责人员获受照护人性同意与之发生性关系的情形,适用本罪。

此外,从量刑角度考察,日本监护者性交等罪与其于2017年刑法修正案中的强制性交等罪、2023年刑法修正案中的不同意性交等罪适用同样的法定刑,即5年以上有期徒刑;而本罪相较于侵害性自主权的强奸罪,法定刑量刑更为轻缓,仅仅在“情节恶劣”的情形下,才以与强奸罪基本犯法定刑相同的刑罚进行惩处。因此,本罪所要求的法益侵害程度不及日本刑法中的监护者性交等罪,这与前述本罪之构成不要求取得性同意相对应。

基于上述论证,本罪是一种对于强奸罪之规制无法触及之处进行规制的补充性的条款,两罪名功能划分有较为明晰的界限。此外,在法定刑的设定上也依据两罪名法益侵害程度的不同存在相应的区别,互为补充。

(三)本罪的保护法益:“部分的性自主权”之提倡

作为保护法益的“部分的性自主权”,具体指的是,在存在身份关系的前提下,只要受照护人的性自主权受到任何意义上的侵害,即在其性同意的形成、表明及坚持的全过程中受到来自负有照护职责人员的影响,并不完全出于自身意愿,就应当认定为部分的性自主权受到侵害,从而落入本罪规制范围。

应当说,本罪的保护法益并非性自主权,至少对于性自主权的侵害不能达到足以使有效的性同意完全无效的程度。对于这点,国内已有数位学者有所讨论,如“不被诱骗的性自主权说”“性自主权减损说”“性意思决定自由说”等。这是由于本罪所预想的是存在性同意外观的情形,在性同意作出的时点,被害人的自由意志受到负有照护职责人员这一身份所带来的一定程度的压力与制约,但难言达到强制。更进一步地,可以说本文所谓“部分的性自主权”相较于传统性自主权的不同点正是2023年日本性犯罪刑法修订的核心:将“强制”要件修改为“不同意”要件,意味着性犯罪的认定关键从加害人是否使被害人陷入显然难以抵抗状态,变更为被害人性同意之形成、表明及坚持的整个过程中是否受到各种意义上的施压。此种认定方式,能够较好地应对例如负有照护职责人员和受照护人等存在密切人身关系的主体间的性侵害问题。

主张部分的性自主权为本罪保护法益的理由如下。首先,从本罪法条的体系定位方面出发,由于本罪法条位居强奸罪之后及强制猥亵、侮辱罪之前,参照我国《刑法》分则第四章“侵犯公民人身权利、民主权利罪”的章节名和各法条的排列顺序,三罪名的保护法益应属同种类型;此外,本罪“第二百三十六条之一”的形式也说明本罪与强奸罪在体系上的密切关系,应当认为本罪的保护法益至少属于与性自主权相关联的法益。参考本罪与强奸罪间量刑的差别,应当同时将本罪的保护法益与强奸罪作出区分。本罪基本犯法定刑低于强奸罪,参考日本监护者性交等罪与强制性交等罪在法定刑设定上未存在差异,不难得出我国刑法中本罪在扩大处罚范围的同时降低处罚力度,带有一定补充性色彩的结论,即本罪在法益侵害上只要求构成对部分性自主权的侵害。只有这样,法益侵害程度才能与降低后的处罚力度相匹配。否则本罪将与强奸罪功能重复,新设罪名的必要性便值得怀疑。

其次,在构成要件方面,如前文所述,相较于日本监护者性交等罪以及我国强奸罪的要件设定,本罪要件呈现出扩张的特性。在主体要件上,“负有照护职责人员”的涵摄范围远远大于“监护者”。在手段要件上,日本监护者性交等罪之“利用影响力”要件在本罪中未被明文规定的原因在于,前者中的“影响力”要求达到强制的程度,而本罪并不要求达到强制程度。此外,由于法条中也并未规定具体的手段要件,因此部分的性自主权说同样不对具体的手段要件作出限定,能够最大限度地将各类可能出现的现实境况包含进本罪规制范围内,从而实现立法意图。在行为要件上,本罪法条所选取的“发生性关系”也同强奸罪中的“强奸”“奸淫”存在文义上较为明显的区别。据此可以说,本罪的侵害结果确为受照护人的性自主权,但并未如强奸罪那样达到完全强制的程度,因此本罪的保护法益应当为部分的性自主权。

最后,该说为合理出罪提供了一定的空间。关于本罪中罪与非罪的关系,按完全的性自主权说,入罪要求对性自主权的侵害达到完全的压制程度。那么其出罪路径就在于,只要证明对性自主权的侵害并未达到完全压制的程度,即可证成不构成本罪,这显然同立法目的相悖。须知本罪设立所预想的情景就是在密切的人身关系下所产生的模棱两可的性同意,受照护人主张自身的性同意是受迫作出的,而负有照护职责人员则主张已获得性同意,至少是性同意的外观,双方间的对抗形成性同意有效性的“罗生门”。而若取部分性自主权说,则其补集为不存在任何对性自主权的压制,要求性自主权基于无任何瑕疵的自由意志完整地发挥作用,这符合对于受照护人不能、不敢、不知抗拒来自负有照护职责人员的性邀请从而作出性同意,导致受到侵害等现状进行规制的立法意图。若有确切证据表明负有照护职责人员并未对受照护人的性自主权造成任何程度的侵害,那么对于出罪的合理论证也就存在可能。

四、“部分的性自主权”说的适用

(一)本罪与强奸罪的关系

由于本罪的保护法益为部分的性自主权,故本罪与强奸罪可能存在竞合关系,这也是《刑法》第236条之一第2款,以及前述《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》的趣旨所在。在满足身份关系的前提下,构成一般意义上强奸罪的,即通过暴力、胁迫手段实施性侵害的,必定构成本罪。这是由于强奸罪要求被害人的性自主权被完全压制,认定范围相较本罪显然更加限缩,当加害人已侵害完全的性自主权时,必然已经侵害了部分的性自主权,因此构成本罪。

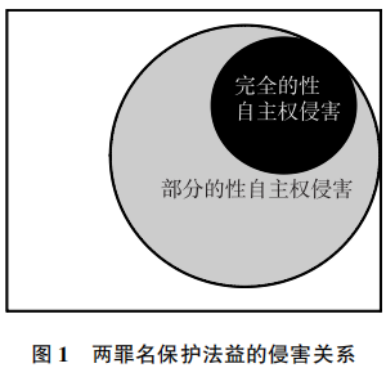

在满足身份关系,并且存在性同意的外观时,两罪名的区分应该从法益侵害的程度着手,进行实质性审查。如果有证据表明加害人对被害人性自主权的侵害已达到足以完全压制对方意志的程度,那么应认定为强奸罪中的“其他手段”,并如前文所述,当然构成本罪。仅在加害人对被害人性自主权的侵害(无论通过何种手段)不足以达到完全压制的程度,只是在一定程度上对被害人性同意的形成、表明和坚持过程中产生影响时,才不构成强奸罪,而仅构成本罪(见图1)。

基于部分的性自主权说,两罪名的认定呈现一种递进式的关系,即在身份关系存在的前提下,强奸罪的成立范围完全被本罪成立范围所包涉。换言之,在身份关系存在的前提下,若欲实施完全的性自主权侵害,必然首先实施部分的性自主权侵害。因此不存在避开本罪而仅构成强奸罪的可能,只存在仅构成本罪而不构成强奸罪的可能。

(二)本罪的出罪路径:积极的性同意判定方式

由于本罪保护法益为部分的性自主权,因此若欲讨论出罪的路径,关键在于寻找对部分的性自主权的侵害的补集,即不存在任何对性自主权的侵害的情形。具体而言,在受照护人性同意的形成、表明、坚持的全过程中都不曾受到来自负有照护职责人员的任何影响,才能确定未落入本罪的规制范围,可以考虑出罪。这一点同时也是对本罪立法意图的回应。因为本罪立法之初所设想的,就是由于存在性同意之外观故而不能适用强奸罪的情形,因此本罪对于已作出的性同意,更倾向于实质性审查,即不仅要求性同意的表明,还要求性同意之形成、表明、坚持的全过程都不存在任何受迫,完全出自本意。

归根结底,对于入罪与否,应在积极的性同意判定方式的意义上进行实质性审查,并且以动态的视角将性同意的形成、表明和坚持的整个过程都纳入审查范围。

五、结论

不同于过去的“No means No”式的判定方式,日本2023年的性犯罪刑法修订中紧跟欧美的立法潮流,将“only Yes means Yes”式的积极的性同意判定方式以立法的形式确立下来,前者意味着只有明确表达拒绝时,才能确定性同意的不存在;而后者意为仅仅在明确表达同意时,才能肯定性同意之存在,回应了性犯罪中被害人所面临的不知、不能、不敢反抗的困境。这导致监护者性交等罪在原先性犯罪刑法体系中的特有功能被架空,该等身份关系下的性犯罪已可以直接适用不同意性交等罪。

虽然国内有学者主张将强奸罪中的“违背妇女意志”要件解释为“被害人不同意”,但是从我国当前社会现实背景而言,可以说很难“一步到位”地直接对所有性犯罪都采取上述积极的性同意判定模式。在我国刑法中,性犯罪刑法体系应当总体上仍采“No means No”式的性同意判定方式,作为折中,只有在本罪中,立足于特定身份关系下的未成年人性权益保障,对其性同意的判定采取“only Yes means Yes”式的判定方式,保护法益随之转变为本文所述“部分的性自主权”,要求特定身份关系下,性同意的形成、表明及坚持的全过程不存在任何瑕疵,完全出自本意。这也符合公众对未成年人性权益保障的期待。但也许在不久的将来,随着社会观念不断变化,性同意的判定标准也将逐渐趋于开放。

来源:法大法律评论