于佳祺律师

网址:http://www.yujiaqi360.com/

联系人:于佳祺律师

手机:15901599448

邮箱:yujiaqi@jingsh.com

地址:北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦

日本传统上严罚主义的毒品政策重视处罚,但忽视了医疗和福利层面的内容,造成了刑事司法的过度负担、不利于防止再犯和毒品依赖者的康复治疗。为此,应引入“毒品法庭”的分流机制,将对毒品依赖者的处置重心转移到社会层面。具体举措包括:将暂缓起诉、缓刑和假释等制度与教育矫正程序灵活结合,设立刑事程序外的毒品依赖治疗程序,完善康复机构的构建等。此外,针对“复吸”导致的再犯及治疗程序失败的问题,应以预防毒品滥用为目的,在将单纯使用行为非犯罪化、少量持有行为非刑罚化的同时,对相关人员设置特殊的药检、研修和康复治疗程序,通过刑事程序启动前的早期介入尽可能减少毒品滥用的实际危害。

一、引言:日本人为何一直依赖兴奋剂?

本文旨在批判性地探讨日本毒品犯罪对策的历史和现在,并在参考当今世界潮流和各国先进对策的基础上,展望日本毒品对策不久的将来。据统计,检察厅所受理的毒品犯罪案件涉案人数为1万余人;监狱服刑人员中约1/5是毒品犯(以下犯罪相关的统计,除特别提示外,均引自《犯罪白书》)。

日本政府历经四次最终制定“毒品对策五年战略”,以期加速预期目标的达成。市民对于“仅处罚毒品依赖者和成瘾者还不够,有效的治疗也有必要”这一观念的认识也在不断加强。与此同时,“DARC”等民间自助团体的活动也十分活跃。在基本以政府为主导推动刑事政策的日本,这种当事人自发组织团体,中央或地方政府辅助支持的情况,可以说是十分罕见的。

下文将对日本毒品对策的过去和现在进行介绍,并就未来一段时期的毒品政策,提出本文的构想。

二、日本的毒品犯罪

在日本,有关规制违禁药品的法律,被称作“毒品五法”。所谓五法,是指《大麻取缔法》(昭和23年法律第124号)、《兴奋剂取缔法》(昭和26年法律第252号)、《麻药及精神类药物取缔法》(昭和28年法律第14号)(以下简称《麻药取缔法》)和《鸦片法》(昭和29年法律第71号)这4部法律,加上之后的《在国际合作下,为防止助长与管制毒品有关的不当行为等,麻药及精神类药物取缔法等法律的特例有关的法律》(平成3年法律第94号)(以下简称《麻药特例法》),共5部法律。

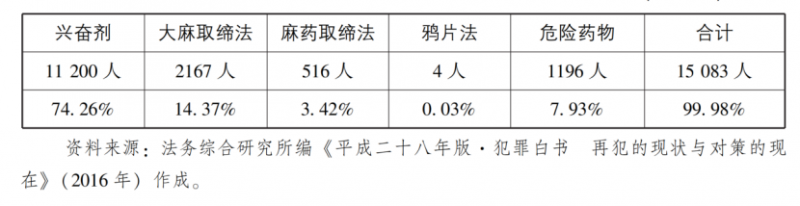

在2015年因违反毒品四法被逮捕的13887人中,违反《兴奋剂取缔法》的共11200人,占总人数的80.7%。而违反《大麻取缔法》的只有2167人(占15.6%),违反《麻药取缔法》的只有516人(占3.7%)。

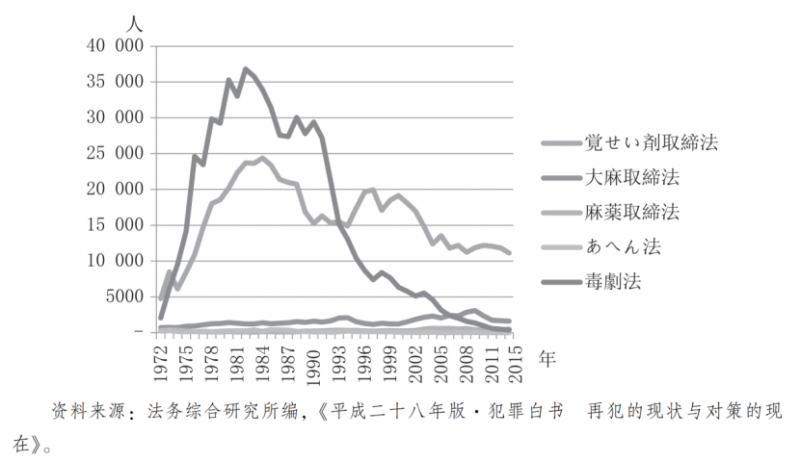

《毒物及剧毒物取缔法》(昭和25年法律第303号)(以下简称《毒剧法》)在1972年修改后,新增了对随意摄取、吸入、持有相关毒品者处以徒刑或罚金的条款(第24条之二)。因此,违反该法律而被逮捕的人数激增,总人数在20世纪80年代超过了3万人,此后又快速减少,90年代后半期降至1万人以下,至2015年,仅314人因违反该法律被逮捕。

由于并非法律规制的对象,因此也曾被称为“合法药物”的“危险药物”,如果是与《医药品医疗器械等法》(昭和35年法律第145号)中指定药物具有相同药理作用的物质,后来因法律修改(平成25年法律第103号)也成为被管制和处罚的对象。2015年,共1196人因违反相关法律被逮捕。其中,20—39岁的人占64.9%。与之相对的是,在违反《兴奋剂取缔法》的人中,40岁以上的人占56.4%。由此可以看出,日本存在年轻人多违反“危险毒品”相关法律,年长人多违反“兴奋剂”相关法律的情况。

表1 因违反毒品四法和“危险药物”相关法律而被逮捕者的人数(2015年)

图1 因违反毒品四法及毒剧法而被逮捕者的人数变化(1972~2015年)

那么,为何日本毒品问题的“重灾区”是兴奋剂等精神刺激类毒品,而并非如欧美一样,以海洛因和吗啡等阿片类麻醉毒品为主呢?

三、兴奋剂制造和滥用的历史

(一)日本药学的建立和甲基苯丙胺(兴奋剂)的合成

一般而言,被称作兴奋剂的毒品,是指利用甲基替换苯丙胺上的氮原子而合成的甲基苯丙胺(methamphetamine)。其药理为使交感神经产生兴奋。而日本人与该毒品的合成渊源颇深。

1885年,日本药学的创始人长井长义(1845—1929年)成功从麻黄中提取了哮喘的治疗药(支气管扩张剂)麻黄素。1887年,德国人首次通过麻黄碱合成安非他命。1893年,长井等人利用麻黄碱合成了甲基苯丙胺。1919年,绪方章(1887—1978年)成功制备甲基苯丙胺晶体。1933年,吸入式哮喘药(Ben-zedrine©)在美国市售。1941年,大日本制药株式会社(现大日本住友制药株式会社)开始销售甲基苯丙胺制剂Hiropon,株式会社武田长兵卫商店(现武田药品工业)开始销售安非他命制剂Zedrin。

此外,存在安瓿和片剂两种形式的大热商品“希洛苯”(Philopon),其名称尽管也与“迅速消除疲劳”有关,但词源据说是希腊语中的“Philoponos”(热爱劳动)一词。该药品的功效为“服用此药后,可以使心情畅快、防止疲劳及困倦”,而且还被大肆宣传“没有成瘾性和抗药性”。

(二)“二战”时甲基苯丙胺的增产

甲基苯丙胺片剂“柏飞丁”(Pervitin)于1938年在德国市售,并在“二战”开始后以“装甲车巧克力”(Panzerschokolade)、“飞行员巧克力”(Fliegerschoko-lade)等别称配发给士兵,用于防止困倦。其标签上标有“兴奋剂(Stimulans)”的字样。据称,阿道夫·希特勒(1889—1945年)也曾注射甲基苯丙胺用以治疗帕金森病。尽管在1941年,该药品被列为危险药物,但军队中对该药的使用状况并未发生变化,致使“二战”末期士兵中出现毒瘾患者。

日军在战时,也以“恢复疲劳”“消除困倦”“提高士气”等名义,积极使用此类毒品。

(三)“二战”后毒品的处理和毒品政策——希洛苯的泛滥和《兴奋剂取缔法》的制定

日军出于本土决战的目的,制造并储备了大量的兴奋剂。战败后,驻日盟军最高司令官总司令部(GHQ)接管了这些兴奋剂。根据1945年12月4日《盟军最高司令部训令》第389号(SCAPIN-389),库存的医用麻醉剂被投放到市场上。以此为契机,库存的希洛苯等兴奋剂也被泄露到市场。黑市上开始买卖廉价劣质的兴奋剂,导致滥用者激增。

1950年管制开始前,普通民众仅凭个人印鉴就能在药店购买到希洛苯。但是在当时,制药公司并未意识到这种毒品对生命健康的损害,导致政府毒品对策的滞后,毒品滥用问题更加严重。

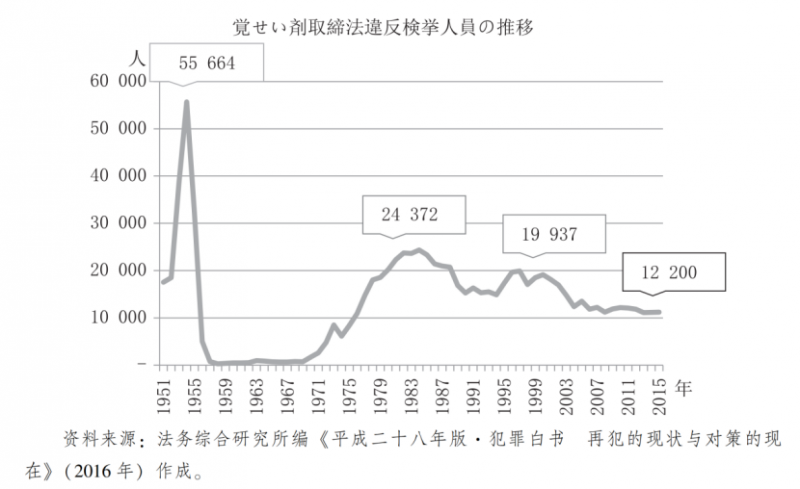

1948年,旧药事法(昭和23年法律第197号)对管制药品进行了明确规定。翌年,厚生省认识到“事态紧迫”,指示制药公司严格管理受管制药品的生产,并规定民众需凭处方单方能购买此类受管制药品。1951年,《兴奋剂取缔法》制定并实施,并于1954年强化了取缔和处罚措施,同年因违反该法被逮捕者超过5万人。

在此之后,通过加强取缔和生产限制,兴奋剂的需求和供给双双降低,以军需品泄露为开端的第一次兴奋剂滥用期终告平息。

(四)毒品犯罪的动向

因违反《兴奋剂取缔法》而被逮捕者的人数,在1954年达到顶峰,合计55664人,之后持续降低。但是,随着日本进入经济高速增长期,与进口兴奋剂有关的被逮捕者开始增多,年逮捕人数自1970年起超过1000人,1976年起超过10000人,1980年起超过20000人,1984年达到历史人数第二多的24372人。此后,违反《兴奋剂取缔法》而被逮捕者的人数又开始慢慢减少,但到1995年又开始增加,并于1997年达到历史人数第三多的19937人。截至目前,相关人数再次呈现逐渐减少的趋势,2015年为12200人。(见图2)

图2 因违反《兴奋剂取缔法》被逮捕者的人数变化(1951—2015年)

另外,因违反《毒物及剧毒物取缔法》和滥用信那水(稀释剂)被移送起诉的人员,自1972年以来不断增加,1980年达到30000人,1982年达致顶峰36796人。此后呈下降趋势,1996年降至10000人以下,2005年送检人数为314人,信那水(稀释剂)滥用几乎完全平息。信那水(稀释剂)滥用得以平息的原因在于,警方减少了信那水滥用的通报,学校亦对此作出相应宣传与引导。另外,随着生活水平的提高,年轻人不再沉迷于信那水,而是转向了其他种类。

近年来,尽管违反《大麻取缔法》的案件开始增多,但从涉案人数看,即使是历史最高的2009年,也只有3067人,仅为兴奋剂案件人数的1/4。此外,2015年为2167人。

在服刑人员层面,2015年新入狱的21539名服刑人员中,兴奋剂犯罪有关的服刑人员为5991人,占新入狱人员的27.8%,其中女性为829人,占新入狱人员的3.9%。

综上所述,有关日本的毒品问题,经历了昭和20年代的兴奋剂滥用,昭和30年代暂时的海洛因和安眠药流行,20世纪70年代再次开始进口兴奋剂的滥用,并于1984年达到兴奋剂滥用的第二高峰。同时,在年轻人中还开始了滥用信那水(稀释剂)的风气。此后,尽管稀释剂滥用时期结束了,但是20世纪90年代后半期开始兴奋剂滥用问题又日趋严重,即使现在每年因兴奋剂而被逮捕者的人数也在1万人左右。虽然大麻、非法草药以及危险毒品都曾一度流行,但毒品犯罪的中心始终是与《兴奋剂取缔法》有关的犯罪。

此外,由于并非法律规制的对象曾被称为“合法药物”的“危险药物”,现在也被厚生省称为“非法药物”,被司法机关称为“危险药物”。相关药品违法性也受到大量宣传。另外,精神类药物的多种类多剂量用药及其他滥用,近些年来也导致了深刻的社会问题。

四、变动世界中的毒品政策

(一)当前世界的毒品政策

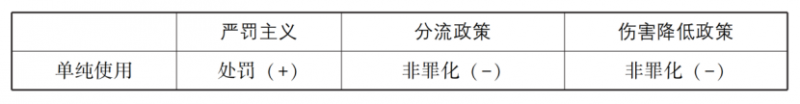

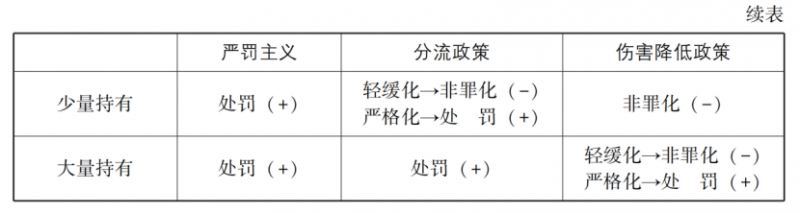

有关当今各国的毒品政策,可以根据对特定麻醉毒品的自我使用和少量持有等行为,“是否规定为犯罪”以及“是否处罚”,分为严罚主义、分流政策和伤害降低政策三类。

严罚主义:指无论是自我使用,还是少量持有特定麻醉毒品,都将受到处罚的一种政策。国家通过将两种行为都规定犯罪并设置严格的处罚,以推动犯罪人规范意识的觉醒,从而达到降低再犯率的效果。当今日本的《兴奋剂取缔法》,即属于贯彻该类政策的典型,并为世界各国所熟知。

分流政策:指自我使用特定麻醉毒品的行为不构成犯罪,但少量持有构成犯罪的行为。但是,在对少量持有的行为以处罚为原则的前提下,针对为康复而接受治疗和监督考察的毒品成瘾者,在一定期间内,暂缓其刑罚执行。如在此期间内康复治疗的进展顺利,该犯罪人就可以免除处罚。“毒品法庭”(DrugCourts)即为此类政策的典型。目前,在全美共有3000多个毒品法庭。此外,英国、加拿大、澳大利亚等国也在积极新设毒品法庭。

伤害降低政策:指无论是自我使用,还是少量持有特定麻醉毒品,都不构成犯罪,而是将毒品滥用问题视为一定地区内的健康保健或公共卫生问题进行对待的一种政策。欧洲的葡萄牙和西班牙的非罪化处理,即属于该类政策的典型。上述两国的政策还包括将提供阿片类麻醉毒品的替代药品(美沙酮等)作为治疗的一部分。

欧洲毒品和毒瘾检测中心(EMCDDA)则是推荐均衡配置以下三项举措的毒品政策:第一,通过取缔供应商以达到抑制毒品流通量的举措(supplyreduc-tion);第二,通过防止药物滥用教育和治疗以达到抑制毒品需求的举措(de-mandreduction);第三,打击毒品相关犯罪,降低注射器使用引起的传染病等有害后果(harmreduction)。

上述三类毒品政策的差别,如表2所示。

表2 从严罚主义到宽松主义

(二)日本毒品政策的取向

日本的毒品政策,是对兴奋剂等管制药物的自我使用和持有予以严格处罚,如表2的指标所示,属于典型的严罚主义。但是,根据2013年8月7日的“第四次药物滥用防止五年规划”(内阁药物滥用对策推进会议),当前日本除加强劝诫、取缔、边境管控、国际合作之外,也将“通过支援药物滥用者的治疗和回归社会以及强化对滥用者家属的支援,从而彻底防止滥用者复吸”列为第二目标。

在实务中,人们也逐渐认识到仅靠严罚主义并不能提高防止再犯的效果,医疗机关、保护观察所、地方自治体的精神保健与福利机构以及民间戒毒中心也在通力合作,构建支持毒品成瘾者康复的体系。

立法层面,2013年日本国会通过的《刑法部分修正》(平成25年法律第49号)和《关于毒品犯实行部分缓刑的法律》(平成25年法律第50号)新设了部分缓刑制度,具言之,在监所部分执行一定刑期后,设置较长时间的社会考察期,并在此期间内对毒品犯罪人进行有效干预,以期实现减少使用持有毒品犯罪的犯罪人再犯可能性的目标。

2016年的《关于推进防止再犯等措施的法律》(平成28年法律第104号)第171条规定,与高龄犯罪人、残疾犯罪人并列,对毒品成瘾者,也要根据其身心状况提供适当的医疗保健服务。在采取必要措施以完善医疗、保健、福利等相关机构的体制的同时,国家还有义务推动上述机构与矫正机关、保护观察所以及民间团体的合作。

综上所述,日本的毒品政策出现了从严罚主义向分流政策转变的征兆。

五、日本的严罚主义——“不行。绝对”是否绝对

(一)20世纪80年代严罚主义的倾向

兴奋剂流行即将迎来第二次高峰的1998年6月17日,在东京都江东区的路上,发生了因兴奋剂中毒而出现精神病症的男性使用菜刀无差别刺伤主妇和儿童,共造成4人死亡,2人重伤的事件。之后,该男子挟持一名女性作为人质,躲在中餐馆。电视台对该案现场进行了实时直播,引起了世人的关注。该男子经常服用兴奋剂,还在犯罪数日前实施了兴奋剂盗窃。公审中,法官认为该男子当时由于兴奋剂中毒而处于精神衰弱状态,并对其判处无期徒刑。

1987年,财团法人防止麻药、兴奋剂滥用中心(DAPC)(现公益财团法人)以“不行。绝对”为口号,开展了推进防止毒品、兴奋剂、稀释剂等管制药物滥用的运动。兴奋剂的“极恶”形象终告形成。

不言而喻,劝诫活动对预防酒精、毒品依赖至关重要。但是,劝诫不应仅仅针对滥用,好的劝诫活动,还必须鲜明地描绘陷入依赖的过程和机制、身心的变化以及康复的路径(关于药物滥用、依赖和自杀的共同宣言)。只是一味连呼“不行。绝对”口号,反而可能给成瘾者贴上罪犯的标签,使防止再犯和回归社会愈加困难。

(二)毒品犯罪判决的刻板印象化——初犯“有期徒刑1年,缓期3年执行”,再犯“有期徒刑2年”

过去,滥用稀释剂曾被严厉管控。但是现在,对自用稀释剂的管理却处于“放任”状态。与此相对,滥用兴奋剂则必须逮捕、严刑重罚,朝着必罚化、重罚化不断发展。药物滥用对策呈现出“两极化”(polarization)的倾向。

在审判实务中,尽管以前也有对单纯使用和持有的初犯者判处不满1年有期徒刑的判决,但是到20世纪90年代,“初犯判处有期徒刑1年6个月,缓期3年执行。再犯判处有期徒刑2年”这种处理成为定式。

在诉讼程序上,逮捕后拘留,刑拘延长后起诉,第一次公审后两周左右判决。从逮捕开始不到两个月就宣告结案。在简易程序中,逮捕、拘留、起诉、公审一次后判决。立案后,一个月左右就判处缓刑。

在日本法院中,滥用药物是犯罪,如果严厉处罚的话就可以消灭毒品的想法大行其道。辩护人也认为,只要减轻处罚就很好了。但是,处于毒品问题最前线的医疗和福利相关人士、矫正机构的实务人员甚至是警察们却逐渐意识到,只处罚药物滥用者是无法解决毒品问题的。

也有人认为,即使是初犯,如果存在毒品依赖,也可以附加保护观察的程序。但是,根据《日本刑法》第25条第2项之规定,附加保护观察的缓刑执行不允许再次缓期执行。因此,法律人士对是否实行该举措仍犹豫不决。

综上所述,“不行。绝对”并不是绝对的。

六、日本版的毒品法庭

(一)毒品法庭

20世纪80年代,在“毒品战争”(WaronDrugs)的口号下,美国开启了对毒品犯罪的严罚化。其结果是监所发生前所未有的过度羁押的情况。

20世纪80年代末,大量难民从古巴涌入佛罗里达州。同州戴德郡第九巡回法院开创性地新设了名为“毒品法庭”(DrugCourt)的毒品犯罪专门法庭这种分流机制。具言之,对使用违禁药物以及由此产生的犯罪,在取得本人同意的情况下,法官可以决定向犯罪人提供为期1年到3年的治疗毒品依赖康复方案,并对其实施状况进行监督。对妥善接受治疗者,在监督期间经过后,对犯罪人免除羁押,刑事程序即告终结。

此种机制所体现的最重要的一点是,从“毒品依赖是一种疾病,为了使犯罪人康复,治疗比处罚更加必要”这一观念出发,设计毒品犯罪处理模式。对在该程序中发生的“复吸”(relapse)情形,只要犯罪人还有继续参与康复治疗的意愿,就不必接受处罚。而这一点对于犯罪人的康复无疑是极其重要的。

(二)日本版毒品法庭的构想——大胆引入分流机制

2007年,本人(著者)曾提出如下分流机制的构想:将暂缓起诉、缓刑和假释等各项制度,与教育矫正程序灵活结合,对毒品依赖者在刑事程序之外进行治疗,如治疗效果达到一定程度,刑事处理即宣告终结。

【提案1】在侦查及起诉阶段,专门负责毒品犯罪的检察官应灵活运用起诉裁量权,如果嫌疑人选择治疗程序,则作出不起诉决定(《刑事诉讼法》第248条)。在医疗机构断药后,该嫌疑人需加入具备宿舍的民间自助团体。在与自治组织其他成员共同生活的同时,治疗程序的第一阶段期间,嫌疑人如果未发生复吸等情形,就被允许回家,并继续参加日常治疗程序。如果结果良好,能够结束治疗程序,检察官即宣布案件终结。

【提案2】在公审阶段,如果被告人自己承认非法使用毒品等,并要求参加治疗程序,则与上述相同,法院作出被告人首先入住民间自助团体的宿舍,之后以参加日常治疗程序为特别遵守事项,附带保护观察的缓刑判决。如果缓刑执行期间未发生复吸等情形,有罪判决即告失效。

【提案3】在执行阶段,对实刑确定、在监所羁押的犯罪人,在服刑期间为其提供毒品依赖相关的治疗,如治疗效果达到一定程度,就允许其假释。之后,犯罪人应转移到外部的宿舍,继续参加治疗。如果毒瘾进一步消除,就转移到日常治疗程序,在刑期届满前未发生复吸等情形,就不再执行剩余刑罚。

根据日本刑法规定,有期徒刑经过全部刑期的1/3,就可以允许假释(第29条)。这可能是世界上最快允许假释的规定。对有意愿参加治疗计划的毒品犯罪人,原则上,地方卫生保护委员会也应当在刑期的1/3时就允许犯罪人假释。

(三)成本效益

为了政策的实现,成本也必须“划算”。因此,本文试着估算了当前毒品问题处理方案和上述提案的成本对比。

现在的毒品问题处理方案,从逮捕到审判,初犯判处缓期执行3年,共羁押1年6个月,再犯判处有期徒刑2年,共羁押3年6个月,在毒品依赖未治愈的状态下到出狱为止两者合计羁押1866天,从国库花费约1300万日元。

如果在起诉前通过【提案1】顺利治疗的话,383天就能使犯罪人从毒品依赖中康复。只需从国库支出约360万日元,即传统模式成本的约28%就能使犯罪人康复。【提案2】与判决相关联。如果治疗顺利的话,472天就能使犯罪人从毒品依赖中康复。从国库支出约4200万日元,即传统模式成本的约33%就能使犯罪人康复。【提案3】中,刑期共1886天,因为假释的原因解决问题所需的花费为1033万日元(约80%)。

日本版的毒品法庭在财政上也是“划算”的政策。

(四)政策导入的前提

为了引入如此大胆的分流政策,法律人士有必要达成“毒品依赖是一种疾病”的共识。

为了该政策真正落地,还需要一些“前提基础”。首先,需要根植于各地区的部门。应当以都道府县为单位设立“自立更生促进中心(暂称)”,并以此为据点完善计划细节,培养人才。此外,还应当对各地区的自主组织和支援组织提供人力和财政上的支持。

本文将这个构想命名为“日本版的毒品法庭”。

七、摇摇欲坠的严罚主义——“不行。绝对”不行了吗

(一)监所内的特别改善指导

20世纪70年代,日本一些监狱开始试行对涉毒品犯罪人的特殊处置。1993年,几乎所有监所都已经对服刑涉毒品犯罪人设计了不同类型的处置指导。其中很多都是向服刑者提供关于毒品滥用的法律规制和药理作用的说明,以促使其下定决心戒毒,回归生活。

以2013年“名古屋监狱事件”为契机成立的行刑改革会议,针对毒品依赖者的特殊性,以减少再犯为目标,开发了系统性的教育项目和教材。最新动向是邀请自助团体成员担任讲师,由服刑人员分享经验,共同讨论无毒生活的具体方法。监狱法也于2007年修正,在《刑事设施收容设施及被收容者等待遇相关法律》(平成18年法律第58号)中,加入了强化戒毒教育,对涉毒品犯罪人进行特别改善指导的内容。

(二)保护观察中的简易尿检

1998年,日本针对假释中的兴奋剂犯罪者第一次试行了简易尿检。并从2014年起在全国范围内实施。虽然最初的简易尿检管制色彩浓厚,是没有预告的突击检查,但此后其重点逐渐转移到预防再次吸食毒品上,发展为预告、定期的检查。如果检测结果呈阴性,就对被检测人予以鼓励;如果呈阳性,保护观察官就劝说其至警察处自首。但在被检测人不同意的情况下,保护观察官作为公务员,也要将相关情况予以通报。

根据2008年开始施行的《更生保护法》(平成19年法律第88号),在特别遵守事项中相关人员有义务配合进行强制毒品检查。但是,即使附加强制检查义务来加强监督,也无法促进相关人员的康复。因此,最重要的是,复吸人员能够根据自身意志恢复戒毒。

(三)部分缓刑的导入——细微的变化

2013年,《刑法部分修正》(平成25年法律第49号)和《关于毒品犯实行部分缓刑的法律》(同年法律第50号)在日本国会通过,“部分缓刑”制度正式设立,自2013年6月起开始施行。根据规定,对判处3年以下有期徒刑的案件,法院在宣判时可以同时对刑罚的一部分刑期附加1年以上5年以下的缓刑。适用对象是没有实刑前科的毒品犯罪犯罪人(基于法官的自由裁量,还可在缓期执行期间附加保护观察),或者是因管制药品的自我使用或单纯持有而被判处实刑的犯罪人(在这种情况下,必须附加保护观察)。

刑满释放后居住地的确保和生活环境的调整无疑也是十分重要的,尤其是针对可以构成累犯的毒品犯罪,必须合理协调生活环境的调整等事项。为了实现预期目的,该制度也一直试图完善使犯罪人无缝回归社会的支援方案。然而,据估计,每年适用部分缓刑制度出狱,但依然存在毒品依赖的人员有3000人左右。

“部分缓刑”制度最初实施的半年间,相关判决数为713件。其中,涉兴奋剂取缔法的为648人,涉大麻取缔法的有17人,毒品犯占到93.3%。

(四)多种类多剂量滥用处方药与毒瘾治疗

近年来,20岁至39岁年龄段的涉兴奋剂案件不断减少。究其原因,诸如,年轻人的性格发生了变化,更倾向于远离那种要以人生为赌注的“违禁药品”;年轻人普遍经济不算宽裕,难以支持购买兴奋剂等高价毒品;甚至是文化和经济上的原因等,众说纷纭。如果单纯把成瘾定义为对某种物质或行动的嗜癖、嗜虐的话,比起毒品问题,倒不如说家庭暴力、性问题、赌博、摄食障碍、沉迷网络和手机等社会问题更加严重。退一步讲,对毒品和酒精等物质依赖的问题也未见下决心予以解决。精神类药物、镇痛剂、安眠药等处方药的市场正在不断扩大,对此类药物的依赖也呈现出错综复杂的状况。

例如,苯二氮平及其类似药物(以下简称苯二氮平类)是会引起使用控制障碍、耐受性、戒断和成瘾的依赖性药物。作为被用于治疗的处方药,相关患者极有可能产生“无意识的药物依赖”。另外,拥有处方权的医生也存在问题。如果患者执拗地希望增大药量,或者情绪不稳定的话,医生反而将其视为精神症状的恶化,并且继续增药。药物依赖者就可以通过大量用药或多设施就诊的形式得到药物,使得针对处方药的管控失效。

在逮捕、拘留、审讯、审判这一系列刑事司法程序中,监所中被收容者的身体自由受到限制。而被收容在矫正设施期间,被收容者产生不安感、失眠、精神不稳定的情况屡见不鲜。如果其对监所诉说这种失眠和不安的话,就可以在短时间内,到相关的医疗机构内就诊,拿到苯二氮平类的安眠药和抗不安药的处方。

在当今的精神疾病医疗中,同样药效的药物大幅超过必要数量,并且各种药物本身的药量也超出合理需要的处方被称为多剂大量处方。精神疾病的治疗,通常存在诊疗时间短、倚重药物治疗、由医生以外的人员实施所谓“分离治疗”的精神疗法等问题,被揶揄为“三分诊疗”。厚生劳动省也认为,“针对抑郁症等的药物治疗”存在问题,并在2014年度的诊疗报酬修改中,降低了超过一定上限处方的诊疗的报酬标准。

在监所中,甚至连精神科医生的诊疗都没有进行,内科医生开出处方,就按照该处方作为对症疗法用药,使药物依赖进一步恶化的情况也不少。对患有精神疾病或残疾的人来说,情况就更为严重了。在没有确诊的情况下,反复进行所谓对症疗法,再加上羁押等因素,相关患者的病情愈演愈烈,康复愈加困难。而对于药物滥用者、依赖者,如果患有精神类疾病,尽管需要早期介入治疗,却反倒被放置不管,任由病情发展。处于刑事诉讼程序的滥用者、依赖者和医疗机构中的同类患者,为康复所花费的时间有很大的不同,就是因为存在这样的实际情况。在监所的医生中,也有人认为这种多剂大量处方将导致严重的问题。

八、解决“复吸”问题?——针对兴奋剂,抑或针对犯罪

(一)日本版的毒品法庭的边界——如何评价“复吸”

如前所述,虽然日本的毒品政策有发生变化的征兆,但目前仍存在不可逾越的障碍。如上述日本版毒品法庭的构想中所提到的,即使药检等呈阳性,医疗相关人员和保护观察官作为专家或行政官,也可以不向搜查机关通报。但现实是,根据当前法律规定复吸属于犯罪,在很多情况下,仅一次就会导致所有为了戒除毒瘾的努力前功尽弃。

(二)医疗从业者的通报义务——即使药检呈阳性,医生也没有义务报警

针对兴奋剂,由于《兴奋剂取缔法》中没有关于申报、通报义务的规定,因此即使药检结果为阳性,医生也没有义务报警。另一方面,医生即使违反保密义务报警,也不构成泄露秘密罪(第134条第1项)。

刑法规定,医生等没有正当理由,向他人泄露在业务上获得的秘密时,处6个月以下有期徒刑或1000万日元以下罚金。

如果医生出于治疗的目的,采集急救患者尿液进行药检,并发现结果呈阳性时,医生将这一情况通报给警方,接警的警官没收尿液后,经鉴定结果确为阳性的,该患者就会因违反《兴奋剂取缔法》而被起诉。此时,即使患者以涉嫌泄露秘密罪指控该医生,检察机关也不予起诉。但患者可以主张在在自己所涉嫌的案件中,上述尿液获取过程是违法的,应当适用非法证据排除。

日本最高院判例也指出,“医生为了治疗的目的,采集急救患者的尿液并进行药物检查,发现有兴奋剂反应并向警方通报,警方据此扣押上述尿液等事实关系下,警方获取上述尿液的过程并无违法。”(最决一小平成17年7月19日刑集第59卷6号600页)易言之,医生在治疗和检查过程中检测到违禁药物时,医生将该情况通报侦查机关的行为存在正当性,不违反保密义务。然而,这也不意味着一旦患者的药检结果呈阳性,医生就应当报警。无论是否向警察部门通报检测结果,医生都不承担法律责任。

另外,涉及《麻药取缔法》的情况则略有不同。如果医生在药检等过程中发现患者对麻药上瘾的,就必须将该情况通报都道府县的药务科(第58条之二)。但是,与以取缔为目的的报警不同,此项通报目的是让麻药取缔员据此判断是否需要精神保健的指定医生对患者进行诊察。麻药取缔员在调查后认为有必要时就会指定医生进行诊察。如果诊察结果认为患者大概率存在复吸风险,应强制命令其入院接受治疗。

很多专门从事毒瘾治疗的医生,也确实出于今后治疗的目的,并未将阳性的检测结果向警察通报。

(三)保护观察官的通报义务

保护观察所内的简易尿检制度从1998年起开始试行,并于2004年开始在全国范围内实施。这一举措,最初是保护观察所针对所谓忽视了对被保护观察的对象使用兴奋剂情况这一批判,而采取的对应措施。由于制度本身具有很强的取缔色彩,因此多为突击检查。但是,随着重点逐渐转移到预防上,简易尿检转变为预告实施、定期实施的模式。并且,在本人拒绝检查的情况下,“基于本人自身的意思”无法实现,就不能进行检查。关于检测结果,如果呈阴性,保护观察官应当夸赞患者断药的努力,给予本人成就感,并鼓励其持之以恒。如果呈阳性,保护观察官应劝说患者到警察局自首。尽管患者对劝说不予回应时需要向警方通报,但也不是说保护观察官就有通报的义务。

根据2008年开始实施的《更生保护法》(平成19年法律第88号)有关药物检查作为特别遵守事项的规定,虽然也可能确立保护观察官的通报义务,但本文认为,即使对被保护观察的对象强制进行简易尿检,也只能引起指导监督的强化,而不能认为会导致处理的升级。毒瘾康复的治疗,必须在基于本人戒除毒瘾的意志的前提下,在合理的制度中予以具体化,相关部门再对该治疗予以支持。而药检也只有在合理有效的制度中,才能够发挥效果。

(四)日本版的伤害降低政策——解决“复吸”问题

如前所述,日本版毒品法庭的构想在很大程度上已经实现。但是,由此也产生了新的问题。在现行制度下,希望继续治疗程序的依赖者,一旦复吸哪怕一次,就会立即被认定为犯罪从而受到处罚,导致治疗程序的失败。这对日本版毒品法庭构想的实现造成了很大的阻碍。

因此,本文提倡将单纯吸食毒品的行为非犯罪(decriminalization)、非刑罚化,以预防多种药物滥用产生的有害后果为目的,构建新的方案。

【新提案】单纯的药检结果呈阳性并不构成犯罪。在本人同意的前提下,不仅是保护观察所,在学校、职场、保健中心等场所也可以进行简易药物检查。检查结果由负有保密义务的医生等通知到本人。对疑似阳性的人,督促其参加有关毒品基础知识和戒毒方法的短期研修项目,并为其介绍自助团体和专门医疗机构等。基于此种模式,当事人既参加了研修,又不必担心受到法律和社会的谴责,从而实现单纯吸食毒品行为的非犯罪化。

需要指出的是,提案的目的并非使依赖性很强的管制药品“合法化”。如果放任此类药物的制造、转让、收受、销售等,将导致成瘾性药品的商品化,在社会上大肆蔓延,这正是从“二战”中到战后错误政策的体现。重点是,如何在规制的同时,禁止药物滥用,以及如何帮助当事人戒除毒瘾。在新提案中,除以自己使用为目的的少量持有外,持有管制药品仍应受到处罚。究其原因,是大量持有的行为对周围人和社会的健康危险性很高。

具体来说,持有管制药品或有该嫌疑的人,将成为刑事司法机关侦查的对象。如果大量持有管制药品,就应当启动诉讼程序。但调查后发现,只是为了自己使用而少量持有的话,就终止侦查起诉程序。在本人同意的情况下,可以对其实施任意的药物检查。单纯的结果呈阳性也不会被处罚,而是针对其成瘾症状,由医疗和福利机构会为其治疗和康复提供支援。

九、结语:自我使用的非犯罪化、少量持有的非刑罚化

日本传统的毒品政策重视司法,却忽视了医疗和福利层面的内容。这种失衡造成了刑事司法的过度负担和康复治疗的停滞。为了摆脱这一桎梏,应当大胆引入“日本版毒品法庭”这一分流政策,从而减轻刑事司法的负担,同时恢复资源分配的平衡。其目标是借助减少羁押人员、保护观察的医疗化和福利化等措施,尽可能地减少刑事司法干预,将对毒品依赖者处置的重心转移到地区社会层面。

为了实现这一构想,就必须完善构建接收这些从刑事司法中解放出来的人员的机构。在着眼于康复的新体系中,主体应当是当事人,协力者是自助团体,而福利、医疗、司法等相关机构则分别扮演不同的支援者角色。

然而,该方案也存在决定性的缺陷,即一次复吸,前功尽弃。

为此,本文还提出了将单纯使用非犯罪化、少量持有非刑罚化的新方案。在对一般市民的警示和以刑事规制为中心所构成的一次预防(一般预防)和以药物滥用者和高危人群为对象的取缔和治疗所构成的二次预防(特别预防)之间的灰色地带,将居于此地带的人作为第三目标,为其提供药检、研修和康复治疗,并督促其自主参加。本文称该预防方案为“1.5次预防”(早期预防)。

新提案通过在以上三个层面战略性地配置有效的预防政策,以达到预防药物滥用、依赖、成瘾,甚至感染传染病和对家族二次伤害的目标,是通过早期介入和预防从而尽可能地减少药物滥用所造成的实际危害的快攻型毒品对策。

来源:中外刑事法学研究

[日]石塚伸一,日本龙谷大学法学部教授