于佳祺律师

网址:http://www.yujiaqi360.com/

联系人:于佳祺律师

手机:15901599448

邮箱:yujiaqi@jingsh.com

地址:北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦

一、导论

(一)现有犯罪决策心理模型的不足之处

关于犯罪决策的研究多基于传统经济学中关于理性经济人的假设,认为犯罪决策,必然是决策者在拥有必要信息基础上进行的将收益最大化,成本最小化的评估结果。①但这仅是一种确定性状态下的风险思考。现实中的决策者往往会面临诸如信息充裕程度、认知能力高低、计算能力强弱等因素的制约,使其理性程度总是保持在一个较为有限的水平上,而不可能像理想的模型状态那样评估事态的发展。行为经济学的发展为研究犯罪决策带来了曙光,但在相关评估模型的构建上,尚处在以前景理论为代表的单一参照点的运用上。②但行为决策并非一个单纯的使期望效用(Expected Utility)得以最大化的心理过程,简单将决策者心理价值全域区分为损失型和收益型,不足以反映影响决策的主要信息,这类决策模型虽然提高了对犯罪决策的预测力,但尚有较为明显的局限性。一般而言,决策是一个在安全前提下使决策者特定抱负水平得以最大程度实现的选择过程,也可以说决策者的风险偏好受底线与目标两类参照点的共同影响。[1]决策者总是希望决策方案既安全又丰厚,但终归方案的安全性是被优先考虑的。而现有的犯罪决策研究中没有凸显出底线的重要性,且相关研究也以概括性研究为主,对于开设赌场等常见犯罪的决策心理关注度依然不足。

(二)三参照点理论分析犯罪决策的优势

决策者因受有限理性、参考信息、实践经验等条件的限制,故在不确定和风险情境下,决策者在作出最终决策时就需引入决策参照点定性分类并界定决策的结果空间,以便于决策者对决策结果的范围内选定的任意值进行分类、比较和预期结果评估。[2]选取的参照点越多,反映的信息也就越广泛,评估结果的准确性也就越高。但参照点数量过多也会使相应的理论模型丧失概括性。而决策模型应当在概括性的基础上实现准确性,以获得评估效率与预测效力的统一。三参照点理论(Tri-Reference Point theory,简称TRP理论)正是一种能够兼顾准确性与简洁性的决策模型。三参照点是指:底线(minimum requirement,简称MR)、现状(status quo,简称SQ)和目标(goal,简称G)。[3]在决策心理的评估上,三参照点理论具备五方面的优势:(1)在行为决策过程中三类参照点的选择与应用较为广泛;(2)决策者的风险偏好受到三类参照点的较大影响;(3)三类参照点可以用来定量分析决策者特定的心理状态;(4)三参照点模型在解释决策现象时兼具简洁性和准确性;(5)三参照点模型能较为准确的评估决策者在参照系不同位置上的心理变化。故引入三参照点理论模型对赌场实际控制人的心理动态进行评估,对于掌握赌场开设行为的变化规律,找到针对性的解决方案具有重大意义。

二、开设赌场犯罪的决策过程

因决策者的风险态度受底线优先原则和均差原则的约束,故其所处的实际现状及其预先设定的底线与目标均会对其风险选择产生相对于获益和损失更重大的影响。[4]就赌场实际控制人而言,其底线参照点从不同角度可以分为两类:一是确保不会身陷囹圄;二是确保不会严重亏损。其非盈利状态则可视为现状,而其目标在于获得高额非法利益。有了上述前提,我们可以进一步结合三参照点理论来设计赌场实际控制人的心理评估模型。

(一)赌场实际控制人通过三参照点来完成决策方案的制定

决策是一个兼顾底线与目标的心理过程,选定的决策方案必然是在保住底线的前提下,能够最大限度的实现目标的设计,故决策者倾向于选择三类参照点以供决策参考之用。首先,赌场实际控制人的最低需求决定了其风险偏好,也是影响赌场开设决策方案风险程度的重要因素;其次,赌场实际控制人的风险策略对底线(生存需求)与目标(丰厚获利)均具有敏感性;再次,当结果高于底线低于目标,并在现状附近的挣扎时,并不会使冒险成为赌场实际控制人犯罪决策的唯一选择,此时的犯罪决策仍旧是一个充斥“小心行事”心理的,混杂回避与寻求风险的过程;最后,赌场实际控制人在决策中会最大程度的推动获利目标得以实现,并将底线不保出现的概率最小化,因为对于理性的犯罪人来说不被法律制裁的情况下获取丰厚利益才是最重要的。

(二)赌场实际控制人对风险评估结果存在四种不同的认知

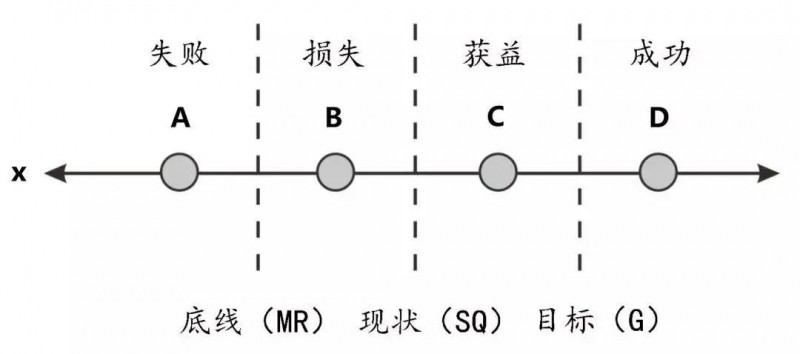

通过三参照点可以将赌场实际控制人心理价值全域(X)划分为意义不同的四个区域(如图一所示):一是显示任务彻底崩盘的失败区域(X<MR),在此区域内,赌场实际控制人为避免失败,会呈现出较强的风险寻求的偏好;二是显示任务大大低于预期目标,存在失败风险的损失区域(MR≤X<SQ),在此区域内,赌场随时存在关停并滑向失败的可能,故赌场实际控制人会倾向于风险规避;三是显示任务处在获利中,但尚未达到目标的获益区域(SQ<X<G),在此区域内,因具有达到成功的机会,赌场实际控制人会呈现出较强的风险寻求的偏好;四是显示任务已被全部完成的成功区域(X≥G),在此区域内,为保住成功果实,赌场实际控制人倾向于风险规避。故赌场实际控制人对风险偏好的倾向性可以表述为:失败>获益>损失>成功。

图1 三参照点的设定与四个功能区域的分类[5]

(三)赌场实际控制人对跨越不同参照点的变化关注度不同

我们在图一中选取等距的A、B、C、D四点,其中A到B对行为决策者来说直接避免了满盘皆输,故跨越底线时决策者的心理增益值最大。C到D体现的是预设目标的达成,是决策成功的标志,其心理增益值仅次于跨越底线。因此情境所处的位置距离底线较远,相比于保守的选项,决策者更愿意承担一些风险作为成功的代价。B到C体现的是从损失走向获益的过渡时期,行为决策者的风险偏好相应的也会从跳脱失败的冒险转变为寻求平稳的走向成功,故在此阶段回避风险会成为赌场实际控制人的首选,因为稍有不慎就可能落入底线以下的失败状态。即便是获利的状态,若要考虑行为人所付出成本,目标以下的获利也没有太大的现实意义,相对来说其心理增益值最低。故以决策者心理价值的增益值来进行评价,则可以得出如下结论:AB>CD>BC。

(四)赌场实际控制人会赋予三参照点不同的心理价值位阶

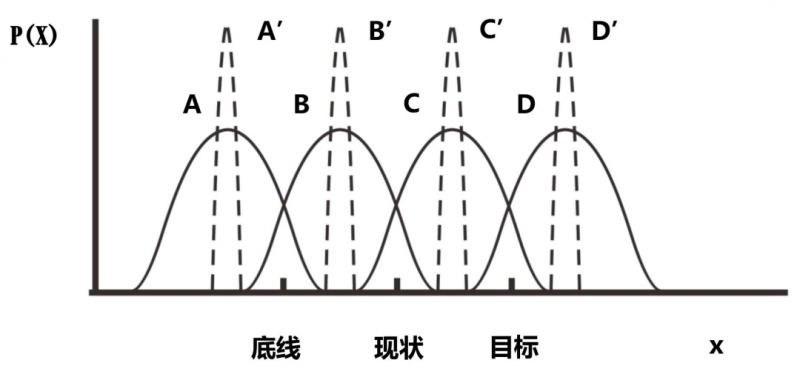

一般而言,决策者会主动回避高风险选项,但现实中存在赌场实际控制人为了达成某一目标会主动选择风险选项的情形。如图二所示,在面临底线保卫情境的A和A′方案,变动性较小的A′方案等同于坐以待毙,而A方案却因其较大的变动性提供了使赌场实际控制人守住底线的可能,故会被采纳。但在B和B′方案之间,因为B方案左侧部分概率落在底线以下,并由此引发决策者不愿看到的灾难性后果,B′方案带来的稳妥性就成为决策者的优先选项,尽管B方案右侧部分概率提供了更加丰厚的回报,但因其无法弥补失败的风险而被舍弃。现状参照点附近的C和C′方案,因C方案可能完成最终目标,故决策者更倾向于这种风险寻求的方案,即便存在落入损失区域的部分概率,但这种低于现状的损失完全在决策者可以承受的范围之内。对于D与D′方案,其中D′方案在目标之上的区域内,不会带来任何损失,而选择D方案可能使赌场实际控制人错失实现其既定目标的机会,属于相对不安全的选项,即使D方案可能带来大收益,也不足以抵消其所引起的使目标不保的风险,故D′方案在目标之上稳妥的收益自然会成为决策者规避风险最佳的选择。综上所述,三参照点影响决策的心理权重不同,表现为MR>G>SQ。

图2 预设的八种风险情境[5]

(五)赌场实际控制人对三参照点的预设受多重因素的影响

参照点的设定既可能来自决策者的自觉心理,也可能由特定任务要求,环境中的风险因素以及自身的抗风险能力所决定的。而赌场开设决策也会因刑事政策的调整,执法环境的变化,执法力度的强弱,关系网和保护伞的介入,呈现出差异性变化。为方便说明,假设有底线与目标一致的甲、乙二赌场,甲赌场经营状况处在图一的B点,乙赌场经营状况处在C点。若按照前四点的推论,因甲赌场滑向失败的可能性较大,乙走向成功的可能性较大,故两者安全性的差异导致在风险偏好上甲赌场偏向保守,乙赌场趋向激进。但当导入变量较为严厉的刑事政策时,因执法力度加大,为确保底线安全,甲、乙赌场均趋向回避风险,若执法力度极大,则二赌场除了关停以外,更有可能的就是选择更加隐蔽的方式,如地下流动赌场和网络赌场。若给甲赌场加入较强的关系网和保护伞等变量因素,则虽然甲赌场距离失败较近,但仍会采取激进措施,扭转损失现状,而乙赌场没有这一层保护仍会趋向保守。二赌场因此均会调整自己的底线和目标,甲会趋向降低底线调高目标,乙会趋向提高底线调低目标。

三、开设赌场犯罪的演变过程

犯罪决策者在兼顾底线与目标的考量下,基于其现状会进一步调整其下一步的犯罪策略。在底线与目标发生变化的影响下,赌博犯罪也会逐渐向其更高层次开设赌场犯罪进一步演进,并形成二罪名构成要件上之差异。借助三参照点分析工具,我们可以进一步发现两罪之间的不同,以及其演变过程。

(一)现状稳固的保障:不确定性向确定性转变

赌博行为获利与否,由通常人们认为的生活之中的诸多偶然因素所决定。而这种偶然因素对于任何赌博行为人来说均无法预见,且不可控制。从赌博罪的构成要件分析,虽然赌博犯罪具有营利目的,也会通过非法博彩活动中偶然的取胜而获取利益,或者作为聚众赌博行为的组织者依靠少量的抽头渔利,或者通过收取场地费、手续费等方式获得少量财物。但总体而言,赌博行为中偶然因素的不可控性导致了赌博行为获利的不稳定性。在公平的赌局中参赌人员无法跳脱偶然性的制约,输与赢的概率总会在一定范围内浮动,除非参赌人员在赌局中引入新的变量因素,最典型的就是作弊手段,但这已属于欺诈的范畴。也正因为偶然性这个不确定因素的存在,使赌博行为的决策者只能在一个不确定的现状情境下预测一个不确定的获利结果。偶然性带来的现状的不确定性,使其无法为赌博行为决策者提供稳妥的现状参照点,无法在此基础上作出有效的风险预测。这种不确定性也使赌博行为的社会危害性显著低于开设赌场犯罪。故对赌博行为的处罚而言,就有必要给其加一个情节严重的限制,将其归为情节犯的范畴。这也就说明了本罪的法益实际上是“以劳动或其他合法行为取得财产这一国民健全的经济生活方式与秩序。”[6](P.1079)开设赌场罪与赌博罪存在很大不同,赌场的获利并不依靠偶然性,其获利的稳定性可以为赌场实际控制人提供清晰的现状参照点,对于目标与底线的设定也更为明确,也更能实现其预设的目标,其极其稳定又数量巨大的获利使开设赌场行为对社会公序良俗的破坏达到了一个极高的程度。故法律对其性质的界定也从赌博罪的情节犯转变为行为犯,开设赌场行为不再是赌博罪的加重情节。[7]赌场吸引参赌人员进行非法博彩活动所投入财物的数量远高于聚众赌博行为,并加剧了赌博类行为人本来就具有的“二次犯罪”[8](P.247)的危险,相应的其社会危害性也更加严重。

(二)底线安全的保障:有组织犯罪程度的强化

根据前述分析可知,赌场实际控制人所设定的底线参照点从不同角度可以分为两类:一是确保成功的逃避打击;二是确保最低获利水平。但赌场是否能够真正实现其营利目的是以不被打击为前提的,在对抗执法打击方面,犯罪组织的抗打击能力较单个犯罪分子而言为高。且从赌场经营方面考量,犯罪组织内部明确的分工与配合也会提高赌场的效率,使获利目标更容易实现。从具体的表现形式来看,聚众赌博犯罪在地点选择上,既可以是召集者自己的住所,又可以是临时借用的住所,还可以是棋牌室等娱乐经营场所,也可以是大家商议后临时决定的地点,但无论是荒郊野岭,还是僻静山村,其共同特征是赌博场所不被召集者所控制。在参赌人员的选择上,聚众赌博行为的参与人之间并无紧密的组织上的关联性,相互之间并无从属关系及明确的分工,仅是为了赌博营利而临时聚合在一起的,召集人仅是聚众赌博行为的发起者,需要其他参赌人员积极参与才能完成相应的犯罪。故聚众赌博行为人之间虽具有共同犯意,但其所具有的临时聚合性的特点,使得其内部即便是一个松散的犯罪团体都难以形成,不足以保障聚众赌博召集人的底线安全。在地点的选择上,开设赌场犯罪与聚众赌博犯罪并没有本质的差异性,固定的处所与临时的选择都可能成为赌场的运营地,但该地一定是在其开设行为人严密控制之下为实施聚合的赌博行为而由赌场实际控制人确定的地点,行为人对博彩场所的控制力也是区别两罪的重点。在人员组成方面,开设赌场行为体现的是一个高度组织化的犯罪人员的集合体,除了赌场实际控制人之外,还有负责赌场经营的专门管理人员、负责招揽顾客的掮客、负责维护赌场秩序的打手、负责为赌场通风报信的望风人员、负责赌场收入及支出的财务管理人员、负责向参赌人员发放高利贷的人员,以及其他必要的赌场服务人员。在一些较大型的赌场内,还制定了明确的规章制度,每个部门均有具体的负责人负责本部门的管理和与其他部门的协调,各部门共同合作维持赌场运营。这些人员的组成并不是为了参与赌博,而是为了向参赌人员攫取高额利益。在这种组织化的运作之下,一方面使赌场的盈利不再依靠偶然性,另一方面显著加强了其犯罪能力和对抗执法的能力,使底线相对聚众赌博行为有了强有力的保障。

(三)目标达成的保障:经营与运作形式的改变

为了达成赌场实际控制人预定的目标,开设赌场犯罪在经营与运作形式上也呈现出了与聚众赌博犯罪的较大差异。从经营模式上看,两者的差异主要体现在以下几个方面:第一,地点的相对固定性。赌场不再是参赌人员共同商议或认可的地点,而是赌场实际控制人为了方便向社会招徕不特定的参赌人员而确定的较为固定的地点。但赌场的固定性并不完全体现在赌场地点的恒久不变上,而是体现在赌场实际控制人的固定性上。只要赌博地点由赌场实际控制人决定,参赌人员就随时可以通过该组织内部的主要成员找到赌场位置所在,也属于赌场相对固定的情形。第二,时间的相对持续性。开设赌场改变了聚众赌博以次来计算的经营模式,以赌场开设的持续性保障了获利的稳定性。赌场存续时间上的稳定性也不是指在一个固定地点开设的稳定性,而是在赌场实际控制人的主导下,赌场营业呈现规律性和长期性。这种稳定性在现实中更多的体现为赌场实际控制人观念上的稳定性,即让赌场长期存续的目的。第三,赌客的相对广泛性。赌场组织者为攫取更多的利益,改变了聚众赌博在熟人之间选取参与人的方式,转而向社会招徕不特定多数人员参与赌博,有时也表现为面向经济能力较强的特定群体筛选参赌人员。从运作形式上看,两者具有以下几方面的差异:首先,赌具选用的专业性。聚众赌博的赌具一般较为常见,现实中的购买难度较小,赌博方式也较为单一。而赌场中的赌具一般较为专业,部分赌具需要从特殊渠道购买,赌博类型也较为多样,这使得开设赌场犯罪不再是一般玩家可以涉足的领域。其次,渔利过程的稳定性。因聚众赌博参赌人员的临时聚合性,无人能对赌博场所形成绝对的控制,故一般选择参赌人员轮流坐庄。在赌场中,一般由赌场实际控制人指定专人负责抽头渔利,并由赌场一方主导赌博的全过程,以保证赌场获利的稳定性。再次,赌博规程的确定性。不同于聚众赌博商议确定博彩方式,赌场会提前设定一系列的赌博规程,保证赌博过程的确定性,防止赌博方式的不确定性带来收入的不稳定性。最后,赌局规模的宏大性。为牟取高额利益,赌场中的赌局不再像聚众赌博那样小打小闹,赌资数量的巨增在一定的意义上也体现了其本质发生了改变。[9](P.326)

四、开设赌场犯罪的演进方向

由前述分析可知,赌场的经营规模和组织程度决定了赌场实际控制人底线与目标参照点的设定,更大的规模、更高的组织程度也使得底线更加安全。部分个人合伙形式的小型赌场,因其组织性较弱,对抗风险能力较低,在严格执法环境中会逐渐被淘汰出局。取而代之的是高度隐蔽化、高度组织化,并与关系网、保护伞紧密勾结的新型赌场,如地下流动赌场、网络赌场等,这种转变均是在目前的执法环境中确保底线和目标的考量。

(一)底线安全的考量

1.隐匿赌场实际控制人

在近期执法环境趋于严格的情况下,为保证赌场实际控制人不被打击,地下流动赌场和网络赌场的实际控制人往往不直接参与赌场的经营活动,而是深藏于幕后,作总体的布局和谋划。他们往往将用于开设赌场必备的资金交于其选定的中间人,由该中间人物色具体管理赌场的负责人,再由该赌场负责人选择具体开设地点和时间,招募其他赌场工作人员,赌场实际控制人通过中间人和赌场负责人对赌场进行间接控制,上下级之间均为单线联系,赌场工作人员不清楚除负责人以外的上家,负责人也不清楚实际控制人的具体身份。相较于以往的开设赌场犯罪,实际控制人的身份更加隐蔽,追查难度较大。现实中往往因为只有单个罪犯的证言,导致证明实际控制人犯罪行为的证据难以形成完整的证据锁链,无法彻底有效的打击地下和网上赌博犯罪链,这也是地下流动赌场和网上赌场屡禁不止的原因之一。

2.向秘密型赌场的转变

对于一般意义上的赌场而言,为了吸引参赌人员参与非法博彩活动,故赌场的地点均选择相对隐蔽的场所,参赌人员往往是通过赌场工作人员或者赌客之间的口口相传得知赌场所在地的。加之赌场开设均会持续一段时间,具有一定的接续性,实际上该类赌场均属于半公开性质,即对于执法部门及非参赌人员而言是秘密的,但对于参赌人员而言基本都是公开的秘密。但随着对赌博犯罪打击力度的加大,为了逃避打击,地下流动赌场一改一般赌场半公开的性质,而是在开设赌局之前临时通知参赌人员,并在选定地点附近广泛布设眼线,及时为赌场通风报信,以应对执法部门的突击检查。故地下流动赌场的开设时间和开设地点对于组织者以外的人均是秘密的,这加大了打击难度。而网上赌场也呈现出赌局开设的隐秘性,网络服务器大多设置在海外,加大了打击难度。即便抓获部分赌场代理人员,往往因参赌人数、抽头渔利数额、赌资金额均不易查清而无法使相关犯罪人员得到其应有的惩罚。

(二)目标达成的考量

1.精心筛选的参赌人员

一般而言,赌场开设的目的就是为了能够更加广泛的吸引参赌人员参与非法博彩活动,以获取更多的非法利益。但对于赌场而言,知晓赌场具体位置的人员越多,经营赌场的行为就相应的更容易受到执法部门的打击。故为规避执法部门的打击,地下流动赌场往往将参赌人员严格控制在一定范围内,减少地下流动赌场的知晓面,在参赌人员的选择上更加倾向于选择具有较强经济实力的民营企业家、拆迁户、富二代等作为其犯罪对象,以确保获利目标的实现。并为此制定一整套所谓的“客户服务机制”,在每次开设赌局前,为每个“客户”派出特定服务人员负责相关服务。因开设赌局的地点和时间均为赌场负责人临时确定,故参赌人员事先无法得知赌场所在的具体位置,及其他参赌人员的具体情况。相关情况外人更难知晓,捣毁此类赌博窝点难度较大。而网上赌场也通过特殊的宣传方式,以熟练掌握网络应用的年轻群体为对象,通过在视频中加入宣传链接的方式招引赌客,如电影和美剧爱好者往往会受这些网络赌场广告的影响。

2.欲盖弥彰的借贷行为

除抽头渔利外,赌场的另一敛财手段是赌场高利贷行为。赌场派专人,一般对外宣称“小额贷款公司”,向参赌人员提供高利贷,并以借款合同形式将高利贷确定下来,以合法形式掩盖非法目的。借款到期未还,赌场就组织专人进行追讨。若债务人未能返还高利贷,讨债人员就会逼迫债务人重新签订借款合同,赌场则会在约定的下一个还款周期内计算复利,部分借款人因此倾家荡产。而赌场往往具有与黑恶势力相勾结,或者直接为黑恶势力所控制的特点,借款人怕被打击报复,往往选择忍气吞声。而部分选择报警的借款人又因赌场高利贷被合法形式所掩盖,其合法权益往往得不到应有的保护。而公安机关则因缺乏足够的证据从而无法对该类案件进行刑事立案侦查,对讨债行为往往以民间纠纷,或者治安案件处理。

(三)变量因素的考量

1.安全底线方面的变量因素

当赌场运营滑向失败时,为不退出该类领域,赌场实际控制人就会引入新的变量因素来规避风险。这其中最典型的即是关系网和保护伞,其作用在于降低安全底线以及调高获利目标。当安全底线降低到一定程度时,因不必担心严格执法环境导致的失败,赌场冒险营利的可能性就会因此而大为提高。故治理赌场犯罪的一个重点就在于打伞破网,提高其安全底线,迫使其放弃犯罪。再者,从风险评估的角度看,关系网和保护伞也会在赌场开设行为决策者中产生类似于锚定效应(Anchoring effect)的效果。所谓锚定效应是指决策者在对特定事项进行估测时,因对最初确定的因素给予过多关注,并以该因素作为评估的重要基点,则这个因素就会像锚一样制约决策者进一步的行为。[10]这个基点既可能来自决策者的亲身经历,也可能来自同行间的比较以及他人的建议。不同赌场实际控制人通过同类开设赌场行为间的比较,会发现关系网和保护伞带来的安全和获利上的差异,而没有这一层关系的赌场开设行为决策者以及潜在的犯罪人员在作出风险评估时也会将关系网和保护伞作为重要影响因素来调整其估测值。这会加剧赌场犯罪与关系网保护伞的勾结,滋生腐败行为,给社会治理带来负面因素。

2.营利目标方面的变量因素

这主要是针对帮助赌场营利的行为而言。大体可以分为四类:第一类,帮助赌场招徕赌客的行为。对于经营中的赌场而言,达成目标最快速的途径是招徕更多的参赌人员,扩大赌场的营业规模。第二类,为赌场提供借款的行为。这类行为对于赌场进行扩大营业而言,提供了资金支持,保证了经营规模,攫取了更多利益。第三类,为赌场提供资金结算等服务的行为。这类行为属于赌场所必须的服务,一般而言没有专职资金结算人员的赌场一般均为小型赌场,无法进行较大规模的运营,资金结算服务对扩大赌场规模和大型赌场保持运转作用巨大。第四类,参与赌场经营并分成或领取高额固定工资的行为。这类人员虽不一定参与实际决策,但属于赌场经营所必须的人员,属于事中的共犯。但在严格的执法环境中,招徕更多的赌客,或者扩大赌场规模的做法也会相应地提高赌场被打击的风险。若无保护伞和关系网为之提供相应的庇护,赌场实际控制人一般不会冒然选择这样一个高风险的选项,以提高底线不保可能性的代价来换取成功。

五、开设赌场犯罪的治理路径

由前述分析可知,现状、底线和目标三参照点,以及与之紧密相关的变量因素均会对赌场开设的决策产生较大的影响,而治理赌场犯罪关键在于打击犯罪决策者对其底线和目标稳固程度的信心,迫使其放弃犯罪。

(一)治理影响赌场犯罪决策的现状因素

赌场犯罪之所以屡禁不止,一个重要原因在于社会中参赌人员数量巨大,为赌场犯罪提供了很好的孕育土壤,故治理赌场犯罪的根本所在就是群众工作。一方面,创造更多的就业机会疏导闲散劳动力,引导群众形成更好的理财观念,畅通投资渠道,为群众提供更好的投资环境;另一方面,及时以正能量的文化娱乐丰富群众的日常生活,逐步压缩和铲除赌博行为发生的空间和土壤。若能缩小参赌人员的数量,就能进一步压缩赌场的获利空间,从而降低赌场实际控制人对获利目标的期望值。再一方面,若没有庞大的参赌群体,赌场开设者也就无法基于这一现状作出关于获利底线和目标的判断。这也就意味着赌场获利更少,而风险更大,相应的赌场实际控制人放弃赌场开设行为的可能性就更大。

(二)治理影响赌场犯罪决策的安全因素

1.打击开设赌场之特殊共犯

组织性较高的犯罪集团因其组织内分工更加明确,组织结构更加严密,使其具备更高的犯罪能力。同时,犯罪集团相应的资本更加雄厚,社会关系网更加强大,也带来了更低的底线需求。现实中赌场往往被黑恶势力所控制,黑恶势力高度的组织化又带动了赌场规模的扩大化,故加大对黑恶势力和有组织犯罪的打击力度对治理赌场毒瘤而言意义重大。这就需要我们进一步加强扫黑除恶专项斗争的力度,对各类有组织犯罪采取高压态势,坚持清理赌场与打击有组织犯罪相结合,从源头上打击此类犯罪。强化执法力度,降低赌场实际控制人对获利目标的预期,提高其对底线安全的考量,增加其决策中的不稳定性因素,进一步压缩赌场存在的空间,迫使各类赌场逐渐淡出公众的视野。

2.打击赌场幕后实际控制人

在现阶段的严格执法环境中,秘密赌场和网络赌场的实际控制人往往并不直接参与赌场的经营活动,而是深藏于幕后,通过上下级之间的单线联系,作总体的布局和谋划。这对于赌场实际控制人来讲也是最安全的一种选择,他不仅将赌场实际控制人被抓获的可能性最小化,同时也使的犯罪组织的组织结构更加精密化,确保了犯罪决策者的底线安全,对其来说也是一个低风险的选项。故为彻底扫除秘密赌场和网络赌场的流毒,就必须在侦查之初就将侦查重点放在犯罪组织的指挥体系上,而不是单纯将着眼点放在赌场本身,赌场上的管理人员往往不是真正意义上的实际控制人。也可以从追查高利贷引发的犯罪入手,重点侦查高利贷的起因,非法所得财物的实际流向,发现实际控制高利贷的行为人和指挥实施追讨过程的实际指挥者,以此为突破点,从而发现整个犯罪网络。

(三)治理影响赌场犯罪决策的目标因素

1.加强治安巡控之力度

研究表明,决策者的风险倾向不仅受到预期的损失和获益的影响,而且其所经历过的损失或获益也会干扰决策者的风险选择和态度。[11]增加打击赌场犯罪成功的案例能相应提高赌场实际控制人决策失败的概率,也会相应降低其对获利的预期,对于打击其犯罪决心意义重大。故对于秘密赌场而言,我们需要加大社会治安防控面,加大对城市周边出租屋、度假村及相对偏僻地区的治安巡控力度,与当地群众共同构建治安联动体系,从治安巡控层面压缩地下流动赌场的存在可能性。对于网上赌场而言,我们需要加大网上巡控力度,追查网络赌场广告链接的来源,清除网络不良链接,净化网络空间。加强国际司法合作,打击境外网络赌场控制人与打击境内网络赌场代理人相结合,也有利于从根本上遏制网络赌场在我国的蔓延趋势。

2.提高财产刑适用力度

根据损益不对称性原理,对于等量的损失与获益而言,损失给决策者所造成的痛苦远大于获益带来的愉悦。这种决策不对称性体现的是不以失败为代价的对环境变化的适应性反应。由此进一步推论可知,失败在决策中的心理权重高于成功。从这个角度出发就应当加大对开设赌场犯罪的财产刑力度,使已被抓获的赌场犯罪分子无法从其犯罪中获取任何利益,而潜在的开设赌场犯罪决策者通过社会比较能够感受到这种打财断血所带来的震撼作用,即便特定的赌场没有受到相应的打击,打财断血依然会带给潜在的犯罪决策者痛苦感,让其感受的底线不保的可能性。故加大对开设赌场犯罪的财产刑力度有利于增强经济损失带给犯罪决策者的痛苦感,有利于进一步促成犯罪决策者放弃犯罪。

3.打击赌场内借贷行为

赌场内的借贷情况一般会分为三种情形:第一种情形,赌场开设者控制下的场内人员的高利贷行为。该行为应视作赌场的敛财手段,可作为开设赌场罪的从重处罚情节。对于专职发放人员而言,若与赌场开设者或者具有共谋关系,或者参与分红,或者领取高额工资的,应当按照开设赌场罪的共犯论处。在赌债追讨过程中,若发生追债人员对借款人实施伤害,或者限制人身自由,对相关行为人可以按照故意伤害罪,或者非法拘禁罪的共犯来处理;若发生借款人无法按期返还赌债,追债人员强迫借款人在计算复利后重新订立借款合同,对相关行为人可以按照敲诈勒索罪的共犯来处理。第二种情形,赌场开设者许可下的场外人员的高利贷行为。明知赌场开设者组织非法博彩活动,而主动与之联系,并经其同意在赌场内向参赌人员发放借款的,行为人与赌场开设者属于事前,或者事中的共犯关系。第三种情形,赌场开设者未许可的场外人员的高利贷行为。赌场外人员明知赌场开设者组织进行非法博彩活动,未经其同意在赌场内向参赌人员发放借款的,因行为人与赌场开设者之间并无实质上的共谋关系,不能认定两者之间存在共犯关系。但若行为人牟取高额利息的数量超过了法律规定,应当按照非法经营罪定罪处罚。

(四)治理影响赌场犯罪决策的变量因素

1.打击帮助赌场守住底线的行为

行为人为赌场提供的帮助若满足以下两种情况,就应认定为开设赌场罪的共犯。第一,为赌场提供安全保障的行为。这一类帮助犯主要指与赌场相关的关系网与保护伞,通过其自身职务的便利为赌场通风报信或者直接提供保护,形成利益输出链条,或参与赌场分红,或收取赌场诸如“治安费”“保护费”等名目的好处费等。此类人员的存在,使赌场开设者主观上认为其底线安全得到了相应的保障,因此赌场开设者会重新对其底线与目标进行评估,并作出持续进行赌场开设活动,甚至进一步扩大赌场规模的犯罪决策,使相关赌场的社会危害性进一步增加,构成开设赌场罪的共犯自不待言。第二,为赌场保管备用资金的行为。在审判实践中,曾出现行为人明知是他人开设赌场所得财物而为其无偿保管的情形。[12](P.36)表面上看,行为人没有以营利为目的,也未参与赌场的实际管理,也无法将其看作技术支持。但若从该行为对赌场运营的帮助效果看,该行为保证了赌场赌资的安全,客观上促进了赌场的运营活动,故构成开设赌场的帮助犯。

2.打击帮助赌场实现目标的行为

赌场开设决策者开设赌场的目的就在于攫取足够多的财产利益,但其目标的实现有时也要借助于外力。第一,为赌场提供借款和招徕赌客的行为。明知借款对象是赌场的经营者,仍向其提供资金,这对于促成赌场设立或者促进赌场的经营行为起到了作用;为赌场招揽参赌人员的行为也在客观上促进了参赌人数的增加。两种情形均使赌场开设者的获利目标进一步实现,故应当认定为开设赌场罪的共犯。第二,为赌场提供资金结算等服务的行为。资金结算服务因其工作的专业性,一般的赌场雇佣人员不具备财务结算能力。司法实践中存在个别私营企业因个人关系原因,在明知他人开设赌场的情况下将本单位财务管理人员借调给赌场的情形。该行为人虽然不是赌场直接的管理人员,但若没有其借调财务人员的行为,赌场运营也会受到影响,故可以视作为对赌场的直接帮助,构成开设赌场罪的共犯。第三,参与赌场经营并分成或领取高额固定工资的。该类行为人虽不一定参与开设赌场的实际决策,但属于赌场经营所必须的核心人员,属于对赌场的直接帮助,构成开设赌场罪的共犯。

注释:

①参见郭东:《理性犯罪决策——成本收益模型》,载《广西社会科学》2007年第8期;张平寿:《犯罪成本制约犯罪数额认定的路径审视》,载《中国刑事法杂志》2018年第5期。

②参见黄维民、李明立:《基于行为经济学的犯罪决策分析》,载《求索》2006年第1期;王晓东、李锡海:《论犯罪人的理性思维——以犯罪预防为出发点》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2014年第5期。

参考文献:

[1]March,J. G.,& Shapira,Z. Variable risk preferences and the focus of attention[J].Psychological Review,1992 ,(99):172-183.

[2]熊冠星,李爱梅,王晓田.基于三参照点理论的薪酬差距与离职决策的分析[J].心理科学进展,2014(9).

[3]Wang,X. T.,& Johnson,J. G. A tri-reference point theory of decision making under risk. Journal of Experimental Psychology:General,2012,(141):743-756.

[4]王晓田,桑轲.薪酬预期与选择:基于三参照点理论的验证与探讨[J].心理科学进展,2009(3).

[5]王晓田,王鹏.决策的三参照点理论:从原理到应用[J].心理科学进展,2013(8).

[6]张明楷.刑法学(下)[M].北京:法律出版社,2016.

[7]邱利军,廖慧兰.开设赌场犯罪的认定及相关问题研究——以《刑法修正案(六)》和“两高”关于赌博罪司法解释为视角[J].人民检察,2007(6).

[8]蔡圣伟.赌博罪保护法益之探讨[A]//许玉秀.罪与刑——林山田教授六十岁生日祝贺论文集[M].台北:五南图书出版公司,1998.

[9]陈浩然.理论刑法学[M].上海:上海人民出版社,2000.

[10]Tversky,A.,& Kahneman,D.(1986). Rational choice and the framing of decisions[J]. Journal of Business,1986 ,(59):S251-S278.

[11]Erev,I.,Ert,E.,& Yechiam,E. Loss aversion,diminishing sensitivity,and the effect of experience on repeated decisions[J].Journal of Behavioral Decision Making,2008 ,(21):575-597.

[12]乔巴生.刘华、盛罡等故意毁坏财物罪、开设赌场罪案[A]//最高人民法院中国应用法学研究所编.人民法院案例选(2017年第10辑)[C].北京:人民法院出版社,2018.

来源:转型中的刑法思潮

王政勋:西北政法大学教授